滑らかな動作が美しい さくら 絹製 扇子を購入

みなさん。こんにちは。leon(@leon_sk4_22)です。 みなさんは、あのクレヨンとかで有名な『サクラパレス』が渋くて粋な扇子を販売しているなんて知っていましたか?

私は知りませんでした(ノ´∀`*)エヘヘ

前回の記事で書かせていただいた『Dr.Grip 4+1(ドクターグリップ4+1)』を購入しに文房具屋さんに行ったという、お話をさせてもらいました。

Dr.Grip 4+1の記事はコチラから

でも、実際には今回、ご紹介する扇子を購入しに行ったついでにDr.Grip 4+1を発見して、一緒に購入したというのが本当のところです。

発端は、友人のOさんと食事に出かけた時のこと。その日は暑い日でレストランで順番待ちをしている時にOさんが、何気に鞄から扇子を出し滑らかに開いて、あおぎ始めたんです。

鞄からすっと出して軽やかな動作で扇子が開かれているのを見て一瞬で魅了されてしまいました。

私は以前から花火大会やお祭りなどに行った時のために扇子を欲しいと思って探していたのですが、結構、開閉動作が固い物が多いんです。きっと開閉が硬めの扇子を持っていても、面倒臭がり私は使わないという予感があり、ずっと買わず仕舞いでした。

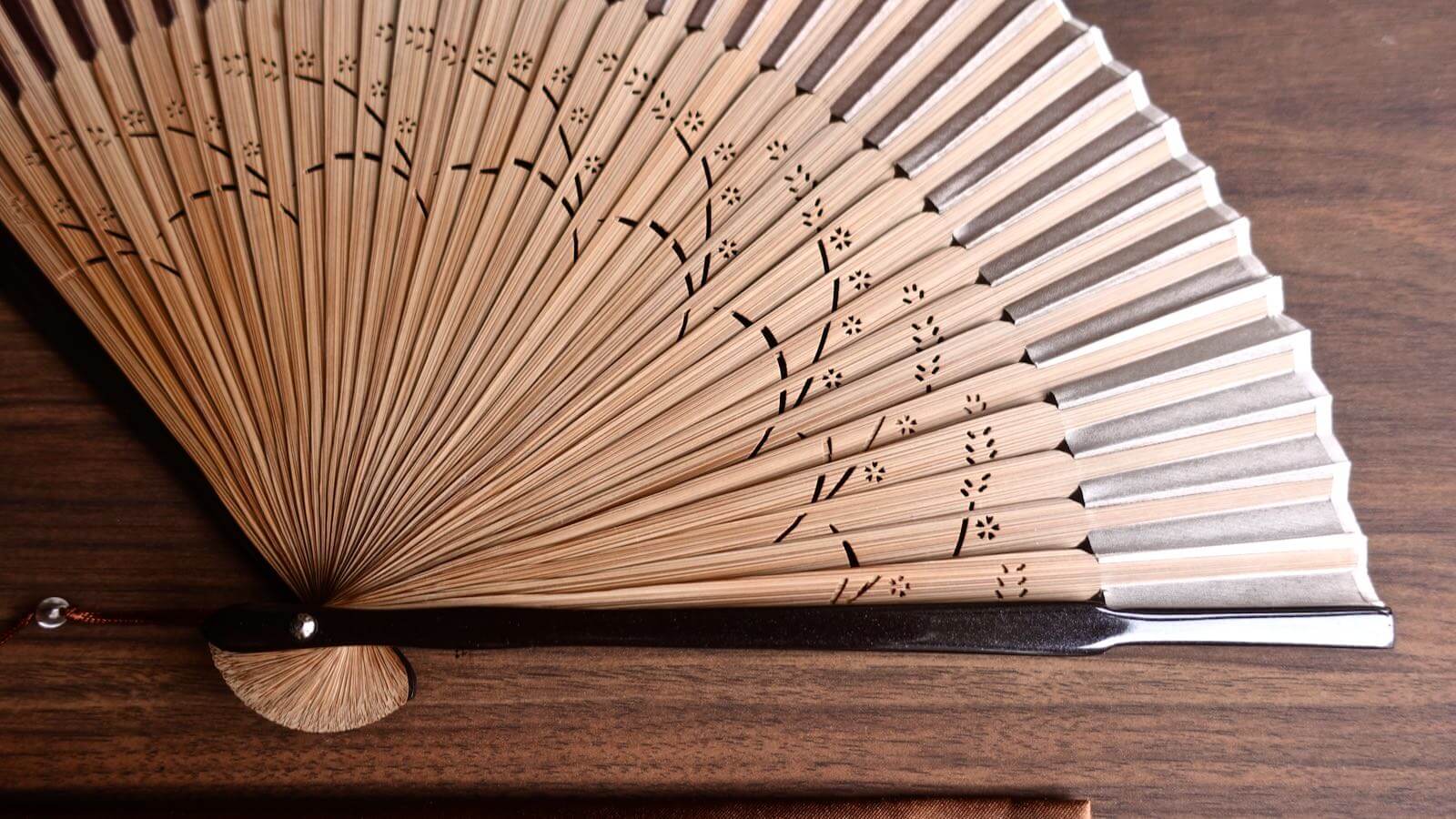

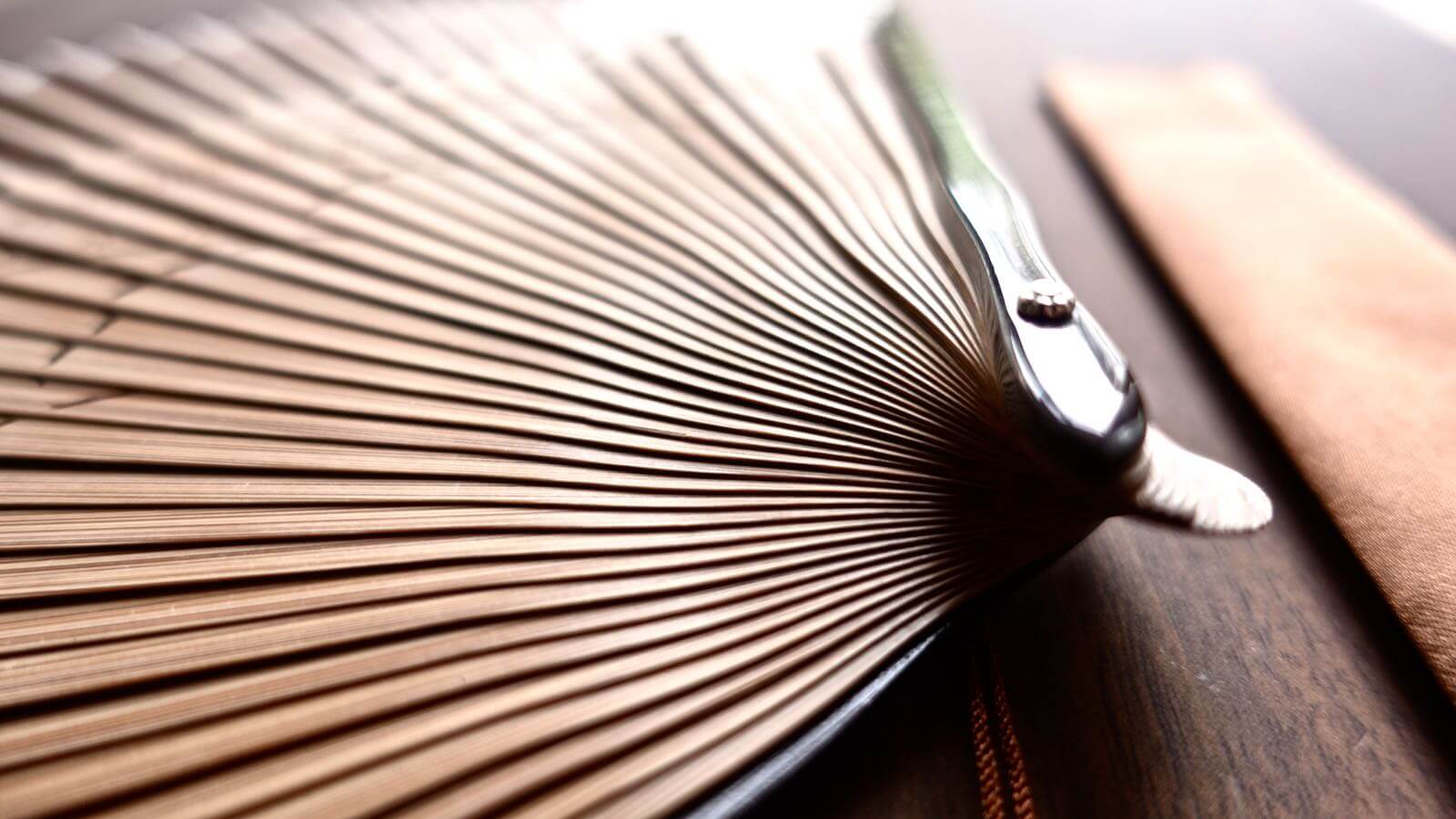

その点、この『さくら扇子(絹製のシリーズ)』なら表側の親骨のみ握っただけで重力でパラパラっとスムーズに開くことができるスグレモノ。『こんな扇子ならすぐにでも欲しい!!』と思い、早速、どこで購入したのか聞いてみました。

すると今いるレストランから車で20分程の書店(文房具店が一緒になっている)で購入したとのことでした。

食事後にOさんの案内で、お店に行って購入してきました。

扇子の各部名称を紹介

今まで欲しいとは思っていましたが、1本も持っていなかった為、扇子について詳しくありません。今回、せっかく購入したので少し扇子について調べてみました。まずは各部の名称からご紹介させていただきます。

絹製さくら扇子は自己主張しない大人の雰囲

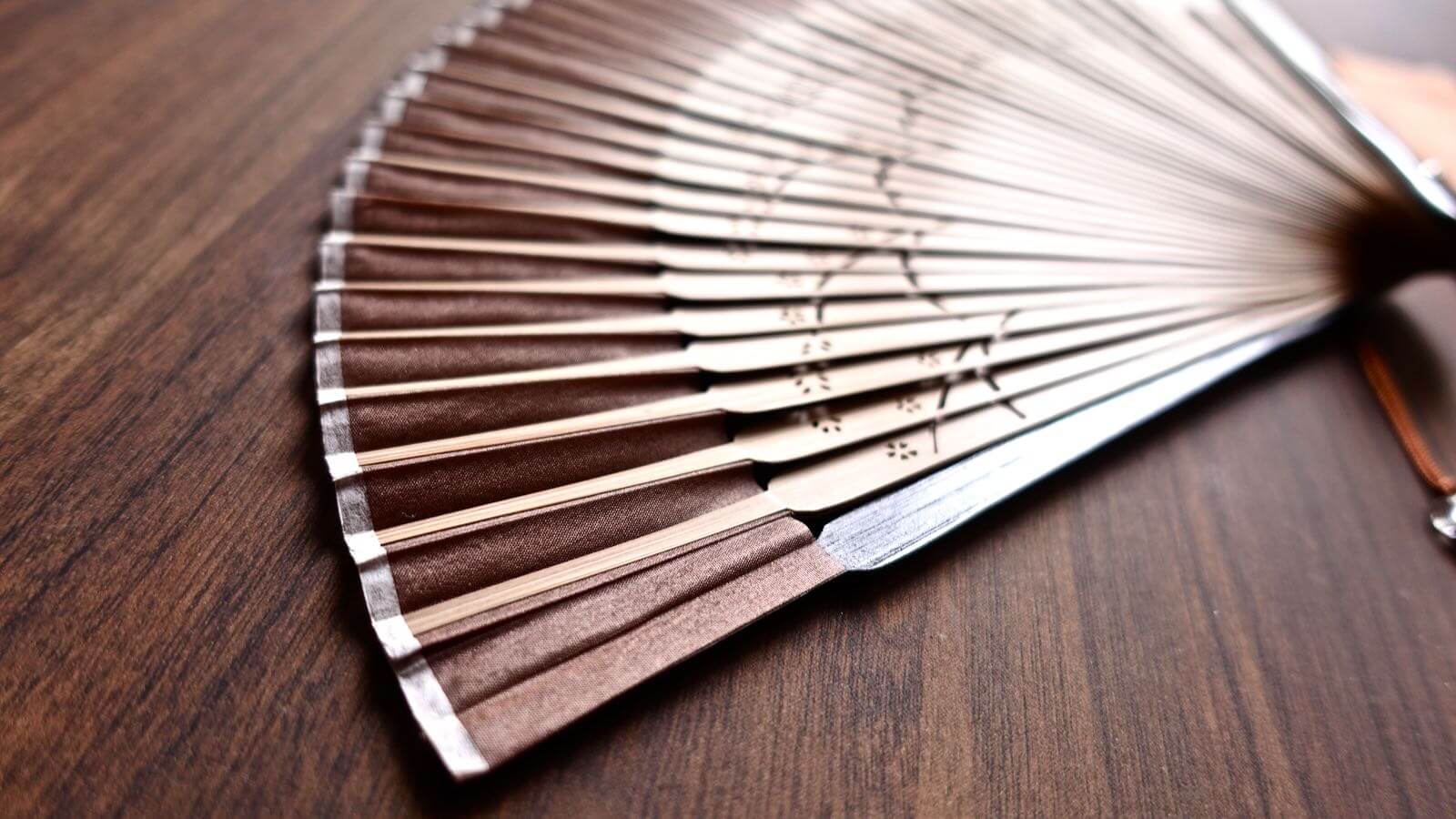

扇子といえば、扇面にキレイな絵柄が入っていたりする物が多いのですが、さくら扇子は布地(絹)の部分は本当にシンプルです。

閉じた状態を見ると扇面(絹の部分)は先端の数センチのみであとは、骨が大半をしめていることが判ります。これだけ布地が狭いと絵を入れるのもデザイン的に難しいのかもしれません。でも私は、そこが気に入っています。

下手に絵が入っているよりもシンプルな方が、私の好みですし、どんな場面でも使えるので場所を選ばずに使いやすいと思います。

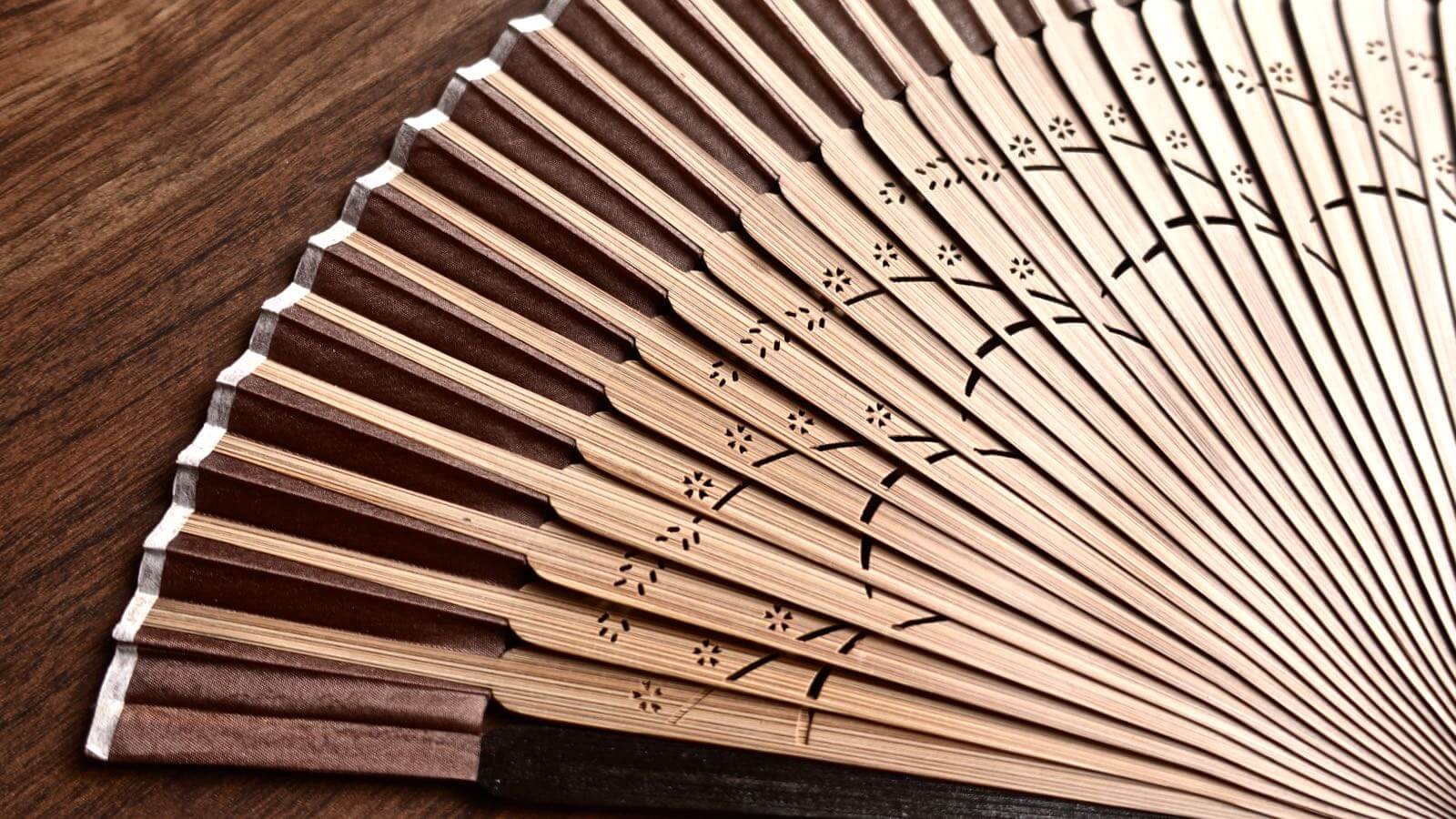

唯一、主張があるとすれば骨の部分の切り込みが、稲穂が頭を足れているような絵柄になっていることでしょうか。

拡大してしまうと、そうでもありませんが、少し遠目で見ると風に吹かれ頭を足れる稲穂は何とも風流です。シンプルでいて和を感じさせてくれるアイテムといえそう。

扇子って便利! 花火や祭りだけじゃなく普段も使おう

花火や祭りに行った際は、うちわと違って扇子なら使いたい時にサッと出して使用しない時はサッとしまえて便利です。

そんなイベント用に購入したのですが、さくら扇子はシンプルなので仕事の際のチョットした合間にも使えそうです。

金額も2,000円くらいなので値段的には、お手頃価格ですしカラーリングも灰緑色・墨色・焦茶色・藍色と4色が展開しています。私は薄茶色を購入したのですが、灰緑色も良かったかな〜と思ったりしています。

この夏は、この扇子を使って風流に涼を取ってみようと思います。(*´∀`*)

次の記事は収納量抜群のナイロン製ビジネスバッグをご紹介します

COMMENT ON FACEBOOK